Por Iván Escoto Mora*

Papá se dedicaba a construir campanas igual que el abuelo. Algo en su repique me pareció siempre acogedor.

Cuando las sombras de la noche o el crujir de la madera espantaban mis sueños, pensaba en el taller de papá, en los golpes del martillo sobre el bronce, en anillos sonoros, en resuellos graves y agudos, en campanas infinitas, en sus tonos de concierto.

–Escucha Moshe -decía papá -escucha y eleva tu corazón al cielo. En el pueblo nos conocíamos todos. Me acuerdo de Ashir el tendero, Kinor el músico, Amos el poeta, su esposa Myriam y su hijo Tov, mi amigo. También estaba Nuriel que parecía siempre enojado, nos reñía por jugar frente a su tienda de flores. Peraj, su esposa, nos regalaba galletas mientras revocaba el regaño con su amplia sonrisa.

–No hagan caso a mi esposo, niños. Jueguen, jueguen todo lo que quieran –repetía en susurros.

Luego empezaron a irse. Cada vez éramos menos. Papá casi no dejaba que saliéramos. Las tardes se volvían largas. Para entonces, tampoco íbamos a la escuela, mamá nos daba las lecciones. Si teníamos que visitar a un pariente, lo hacíamos muy de mañana. Andábamos casi a escondidas, tratando de no hacer ruido. La gente iba con el mismo rostro de papá, descolorido, sudoroso, mirando en cada esquina.

Cundieron los abrigos prendidos de parches. Pregunté a papá por qué la estrella.

-Es para que sepamos que son amigos- respondió.

-¡Ah!, entonces deberíamos llevarla. Nosotros también somos amigos –repuse ingenuo.

Había hombres con brazaletes distintos a los nuestros, algunos llevaban un escudo en las solapas. Un símbolo cruzado en un círculo blanco sobre una tela roja. Cuando pasábamos junto a ellos, caminábamos a prisa. Varios negocios comenzaron a cerrar. Papá estaba todo el tiempo en casa. Leíamos cuentos y escuchábamos música, reíamos mucho. Afuera, un desierto de silencio. Adentro, lo que restaba del mundo.

Extrañaba a Tov pero mamá no quería que lo viera. Después nos enteramos que él y sus padres habían desaparecido. Un grupo de hombres se los llevó. Nunca supimos qué fue de ellos.

Nuestra casa lucía deshabitada. Desaparecieron las cortinas, los tapetes y los cubiertos elegantes. Donde antes había un cuadro, quedó una pálida silueta; donde un candelabro, el techo desnudo. Vestidos, sillas, muebles, el antiguo reloj dejó de cantar. En cada parpadeo, algo se esfumaba.

Ya no había música, cuentos ni risas. Mamá hacía milagros. Por las mañanas teníamos un poco de leche agria y por las noches un trozo de pan duro. Papá había gastado su último cigarrillo cuando un hombre llegó para recoger la radio. Alcanzamos a escuchar la noticia de Herschel Grynszpan.

-Nosotros desvanecemos lentamente; él perdió todo de un plumazo -pensé. Sin país, documentos ni familia, sin dinero ni tierra, aislado por su lengua, solo. Asesinó en París a Ernst vom Rath, secretario de la embajada alemana. Quiso lavar con sangre la sangre de los perseguidos, y un océano se desbordó.

Papá arrancó la radio de la toma eléctrica y la entregó a su comprador. Guardó el dinero y pidió a mamá que se alistara.

-Debemos partir cuanto antes –resolvió con voz seca.

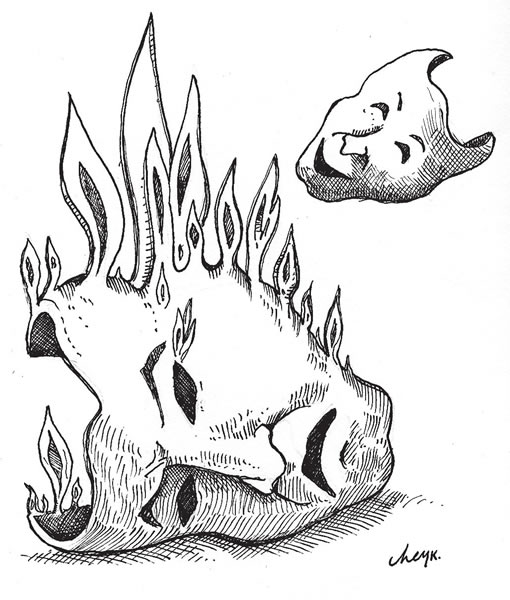

La última noche en casa no pude dormir. Escuché a lo lejos un ruido sonoro, repetido. Deseaba que fueran las campanas del taller de papá, pero no, esta vez el golpe se oía distinto, desgarrado, sin ritmo. Era como el resquebrar de almas. Después solo hubo gritos y sirenas. Por años el sueño se me volvió un mar encrespado.

Salimos al alba con lo esencial. No había edificio intacto, una alfombra de vidrios sembraba cada paso. La sinagoga era una columna humeante entre cenizas. Fue un viaje largo, nunca he vuelto a caminar tanto. A veces creo que atravesamos a pie países enteros. Corrimos kilómetros de vías. Llegamos a una Palestina hirviendo de familias mutiladas, cada una cargada por el peso del horror. Papá se empleó en lo que pudo y el día que escuchamos por primera vez la palabra Israel, tenía los ojos mojados.

–Este será nuestro hogar- dijo con voz entrecortada.

Pasaron años antes de que pudiera volver al pueblo de mi infancia. Las calles eran otras, todo me era ajeno en la mirada, como si nada hubiera ocurrido y yo no perteneciera a ese lugar. De pronto vi un recuerdo, una placa: “El 9 de noviembre de 1938, durante la Kristallnacht miles fueron detenidos y confiados en campos de concentración, sus negocios saqueados, sus propiedades destruidas, incendiados sus valores. No olvidar jamás”. Ese verano, recorriendo aquellos rincones, volví a escuchar el martilleo sinfónico en el taller de papá. Desde entonces regresó a mí el mar del sueño y su dulce navegar nocturno.

*Abogado, filosofo/UNAM.